4.1 Agressividade do ser humano. Conceito e origem

O termo “agressão” possui tantas conotações que, na realidade, perdeu o significado original.

Embora seja conveniente conceber a violência e a agressão como processos comportamentais, por não se tratar de conceitos simples e unitários, também não poderão ser definidos como tal, sendo difícil analisá-los isolados de outras formas do comportamento motivado.

Agressão e violência são termos utilizados de formas diferentes pelos estudiosos, embora muitas vezes sejam empregados como sinônimos.

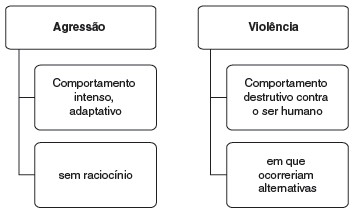

Entende-se por agressão todo comportamento adaptativo intenso que não implique raciocínio.

Por sua vez, violência é o comportamento destrutivo dirigido contra membros da mesma espécie (ser humano), em situações e circunstâncias nas quais possam haver alternativas para o comportamento adaptativo.

Há quem considere a violência o ponto extremo de um comportamento agressivo contínuo, caracterizado por extrema força e natureza irracional. Na prática, distinguem-se, três tipos de violência1: decorrente da raiva (crimes passionais); da particularidade comportamental (vandalismo de gangues de adolescentes) e com o objetivo de destruir o objeto de ataque (guerras).

Guardando inúmeras exceções, a tendência à agressão e à violência poderá ser analisada como traços de personalidade, como respostas aprendidas no ambiente, como reflexos estereotipados de determinados tipos de pessoas ou até mesmo como manifestações psicopatológicas.

Interessará à criminologia estudar a violência e a agressão como eventuais consequências de processos biopsicológicos subjacentes ao indivíduo.

Não se deve focalizar a agressão do ser humano como um evento em si, sem influências exógenas outras. É preciso fazer uma observação multifacetada da agressão: a partir do sujeito agressor, da vítima agredida e de um terceiro observador (testemunha).

Sob o aspecto do agressor, deve-se considerar a intencionalidade dolosa do ato, ou seja, a tentativa intencional de um indivíduo de transmitir ações e estímulos nocivos a outro (animus vulnerandi). Para a vítima, deve-se considerar o sentimento de estar sendo prejudicada, e, quanto ao observador, devem-se considerar seus sentimentos críticos acerca da possibilidade de ter havido e percebido a nocividade do ato da agressão.

Outra questão é verificar se a violência está atrelada à agressão.

Dessa forma, pode haver agressão com ou sem violência e, igualmente, violência sem agressão, como no exemplo da esposa que se sente agredida pelo silêncio do marido, caso ela esteja ansiosamente esperando o diálogo. Quanto ao marido, é preciso verificar seu animus, pois ele poderia permanecer silencioso por desinteresse, por ser calmo ou mesmo por ter planejado ferir a esposa por meio do silêncio.

Nesta última hipótese ocorreria um ato de agressão sem violência e por omissão.

A violência, por sua vez, sugere a ideia de ação, de atitude dirigida especificamente para fins colossais.

Os esportes, por exemplo, podem evocar a violência sem agressão ou a agressão sem violência. Convencionalmente, espera-se de um lutador de boxe uma boa dose de violência, mas que não demonstre a intenção de agredir o adversário (o direito se contenta com o exercício regular de direito como causa justificante).

|

|

As origens da agressividade humana são encampadas por duas correntes: a do comportamento inato e a do comportamento adquirido, não cabendo a análise sozinha de cada uma delas.

4.2 A violência e sua banalização

Os meios de comunicação de massa (TV, jornais etc.) são os grandes vilões nessa perspectiva de banalização da violência. Com efeito, há inúmeros filmes, novelas e programas de auditório cujo tempero principal são o sangue e a agressão. A esse caldo de violência some-se o efeito pirotécnico dos noticiários em que são divulgados crimes mirabolantes e condutas inacreditáveis de delinquentes.

Isso acaba por proporcionar, subliminarmente, um efeito impactante sobre as pessoas, sobretudo naquelas com menor espírito crítico, criando o que Jung denominava inconsciente coletivo.

1 Apud Ayush Morad Amar, op. cit., p. 163.