Toda sociedade politicamente organizada utiliza o monopólio da força para manutenção da ordem, da paz social e da harmonia entre seus cidadãos.

Trata-se de um corolário da teoria do contrato social de Rousseau.

Assim é que no plano político são eleitos objetivos fundamentais de atuação social, mediante os quais há que imperar uma comunhão de esforços para alcançá-los; esforços e atitudes estes limitados por um processo de normatização de comportamentos pessoais e sociais.

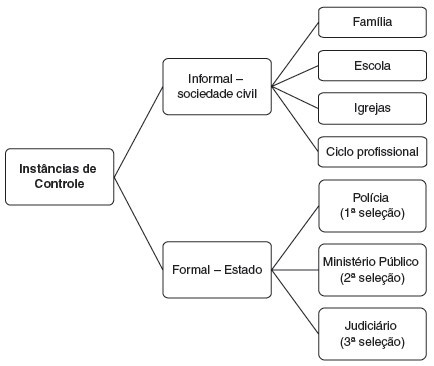

Estabelece-se, por conseguinte, o controle social como o conjunto de mecanismos e sanções sociais que visam a submissão do homem aos modelos e normas de convívio comunitário (Shecaira, 2008).

Destarte, para que os fins de interesse público possam ser alcançados, as instituições sociais utilizam dois sistemas que interagem reciprocamente.

Num primeiro plano tem-se o controle social informal, que se reflete nos órgãos da sociedade civil: família, escola, ciclo profissional, opinião pública, clubes de serviço, igrejas etc.

De outro lado, destaca-se o controle social formal, representado pelas instâncias políticas do Estado, isto é, a Polícia (1ª seleção), o Ministério Público (2ª seleção), a Justiça (3ª seleção), as Forças Armadas, a Administração Penitenciária etc.

|

|

15.1 Órgãos informais de controle

Os órgãos da sociedade civil que operam o controle informal atuam na educação do indivíduo, inserindo-o no contexto social, vale dizer, trata-se do processo de socialização que se prolonga durante toda a existência do indivíduo.

Nesse contexto, destaca-se o comunitarismo (vida e sentimento de comunidade): nos pequenos lugares existe maior proximidade entre os habitantes, gerando um recíproco e mútuo estado de respeito, dependência e controle.

Na medida em que esse controle informal acaba por contribuir para que o indivíduo absorva os valores e normas da comunidade, resta claro que ele é muito mais importante e funcional que a ameaça de sanção do controle formal do Estado.

Dentre os elementos que primeiro aparecem no controle informal, ganha relevo o papel da família. Aliás, a família, como célula nuclear da sociedade, é diretamente responsável pela moldura do caráter e comportamento de seus integrantes, caracterizando-se a necessária autoridade dos pais em decorrência do binômio exemplaridade – amor.

Também digno de nota é o controle informal feito pela escola. Embora intimamente ligada ao Estado, não é a presença deste que formaliza ou informaliza o controle, mas sim seu vínculo mais estreito ou não com a sociedade civil.

A escola sempre teve íntima ligação com a sociedade civil na consecução da tarefa de educar mediante a persuasão. Hoje, com o péssimo tratamento dado pelo Estado às escolas públicas, sobretudo com a desvalorização salarial e profissional dos educadores, esse tipo de controle informal é quase nulo ou mínimo.

O ciclo profissional (trabalho) é de suma importância na instância informal de controle, porque, no modelo capitalista, a autoridade e o poder se apoiam naqueles que detêm os meios de produção, de sorte que a permanência no emprego vai depender, dentre outros requisitos, da disciplina laboral do empregado e de suas múltiplas irradiações: no trato com os superiores, nas relações com os colegas, no atendimento aos clientes etc.

O culto à divindade ou a um ser superior sempre acompanhou o homem e lhe servia de mecanismo de contenção de comportamentos antissociais. Daí a importância da religião e das igrejas1 no processo informal de controle social.

Além desses mecanismos, podem ser citados outros, como a vizinhança (solidariedade social) e os meios de comunicação em massa (indução de comportamento pela mídia), instrumentos que contribuem para a padronização de comportamentos.

Nesse sentido, a lição do festejado Shecaira (2008), para quem, “em épocas como a atual, em que se assiste ao aprofundamento das complexidades sociais, e em que são enfraquecidos os laços comunitários, cada vez mais os mecanismos informais de controle social tornam-se enfraquecidos ou até mesmo inoperantes”.

15.2 Instância formal de controle

Quando os meios informais de controle da sociedade falham, entra em cena o controle formal, representado pela ameaça de punição (sanção), impondo-se coercitivamente.

O controle social formal é seletivo e discriminatório, pois o status prima sobre o merecimento, mas também é estigmatizante, porque acaba por desenvolver carreiras criminais e desvios secundários.

O controle social jurídico-penal fixa por escrito e publicamente, com todas as minúcias possíveis (lex certa et scripta) e antes do fato (anterioridade), qual comportamento se entende por desviado, qual a penalidade cabível, qual a forma de sua imposição (due process of law) e por meio de quais autoridades (Polícia e Judiciário).

Assiste razão, portanto, a Hassemer2 quando anuncia que “O controle social jurídico-penal restabelece a ordem jurídica perturbada, indeniza as vítimas, ainda que não exclua definitivamente o autor do delito do grupo social, impõe uma pena que, ao mesmo tempo em que um castigo, expressa uma desaprovação do fato que tenha realizado”.

Não se deve esperar demais do controle formal penal, pois este somente deve entrar em cena em última instância (ultima ratio), até porque o direito penal não pode perder seu papel fragmentário e subsidiário (executor de reserva). Isso quer dizer que nem todas as condutas podem ser tidas como incriminadas, mas apenas aquelas que ofendem com certa gravidade os bens jurídicos mais relevantes; o direito penal somente deve atuar quando os demais ramos do direito e instrumentos do controle social se mostrarem impotentes para a manutenção da paz social.

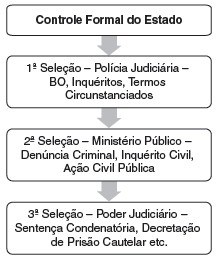

Fala-se em primeira seleção do controle social formal em face da atuação de seus órgãos de repressão jurídica, isto é, da atuação da polícia judiciária.

Pode-se afirmar que, quando ocorre um crime, surge para o Estado o poder-dever de exercitar o ius puniendi em desfavor do criminoso.

A premissa da monopolização da jurisdição e a finalidade de realização do bem comum, com a indispensável necessidade da garantia da ordem pública, exigem tal comportamento estatal, pois o direito existe exatamente para manter a harmonia social.

Só que o ius puniendi não pode ser exercitado de forma atrabiliária. Ele é exercido por meio de um caminho, de um iter, que é a persecução penal (persecutio criminis), onde, por força constitucional, deve-se estabelecer a “paridade de armas” entre acusação e defesa. Assim, a persecução criminal põe cara a cara a pretensão punitiva estatal e o direito de liberdade do autor do delito.

O vigente sistema processual penal pátrio (acusatório) tem uma etapa preliminar, destinada à apuração da infração penal e respectiva autoria, a que a doutrina denomina “investigação policial”, formalizada no inquérito policial; este é ultimado pela Polícia Civil ou Federal (Judiciária).

Apesar do nome “polícia judiciária”, é incontroversa a sua atividade eminentemente administrativa, atividade esta decorrente do poder de polícia do Estado. Evidente está que as atividades policiais encontram-se enfeixadas no Poder Executivo, isto é, na Administração Pública, representada pelo delegado de polícia. Daí se pode concluir que temos, na realidade, administração a serviço do direito penal.

Lembra-nos Frederico Marques (1959): “O Estado, quando pratica atos de investigação, após a prática de um fato delituoso, está exercendo seu poder de polícia. A investigação não passa do exercício do poder cautelar que o Estado exerce, através da polícia, na luta contra o crime, para preparar a ação penal e impedir que se percam os elementos de convicção sobre o delito cometido”.

No Brasil, a polícia civil (judiciária) prepara a ação penal, não apenas praticando os atos essenciais da investigação, mas também organizando uma instrução provisória a que se dá o nome de inquérito policial.

Importante frisar que o inquérito policial, verdadeiro procedimento que é, não pode ser rotulado de “simples peça informativa”, como precipitada e preconceituosamente fazem alguns autores, até mesmo diante da impactante atuação sobre o investigado, mormente quando recaem sobre ele os indícios formais de autoria delitiva (indiciamento) estabelece-se aí a primeira seleção de controle social.

Desde o instante em que se registra um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, passando pela instauração de inquérito em desfavor de algum suspeito ou de seu indiciamento formal, e até na situação extremada de prisão em flagrante, a polícia age, por vezes discricionariamente, fazendo a primeira etapa de filtragem social, inclusive instruindo na apuração as provas definitivas necessárias à comprovação subjetiva e material do delito. Na esfera das infrações penais de menor potencial ofensivo (Lei n. 9.099/95), à polícia judiciária incumbe exclusivamente a lavratura dos termos circunstanciados de ocorrência (art. 69), que recebem expressiva conotação de controle formal.

Daí a expressão popular que macula: “Fulano é ficha suja na Polícia”, relembrando a teoria da etiquetagem social (labelling approach).

Na esteira do professor Sérgio Pitombo, “no procedimento de inquérito, encontra-se, portanto, conjunto de atos de instrução; transitório uns de relativo efeito probatório e definitivos outros, de efeito judiciário absoluto” (Inquérito policial – novas tendências, Cejup, 1986, p. 22).

Na segunda seleção insere-se a atuação do Ministério Público, não apenas com a propositura da ação penal e consequente instauração da instância judicial, mas também por meio de outros instrumentais de sua alçada, como o inquérito civil, a ação civil pública e o termo de ajustamento de conduta.

É claro que a denúncia criminal, como proposta de estabelecimento de pena ao autor de um fato delituoso, imprime o caráter estigmatizante com maior intensidade.

A denominada terceira seleção decorre do processo judicial, culminando com a sentença condenatória3 transitada em julgado. Mas não apenas. As hipóteses de prisão cautelar simbolizam a restrição da liberdade, quer no aspecto repressivo ou ainda no preventivo.

Aqui o Estado se impõe de maneira absoluta sobre o indivíduo, excluindo-o do contexto mediante a sanção mais gravosa que existe: a pena privativa de liberdade.

Sabe-se, igualmente, que as penitenciárias brasileiras são depósitos de lixo humano, ofendem a consciência jurídica e ética do País e transformam o homem naquilo de pior que lhe poderiam rotular: ex-homem, porque a própria arquitetura do cárcere muitas vezes é responsável por sua despersonalização, convertendo-o em autômato, desmontando sua dignidade.

|

|

15.3 Reincidência e prognóstico criminológico

A reincidência, na sistemática adotada pelo nosso legislador, de elencar as circunstâncias agravantes que deverão ser analisadas na segunda fase de fixação da pena, foi colocada logo em primeiro lugar, conforme se pode ver do art. 61 do CP.

Etimologicamente, a palavra “reincidência” exprime o ato ou efeito de incidir novamente, de recair, isto é, uma obstinação, uma teimosia na prática ou abstenção de certa conduta, genericamente determinada.

Embora o significado de “reincidência” encampe qualquer espécie de recaída, interessa-nos, em sede de direito penal, especificamente a reincidência criminosa, a qual se encontra definida pelo nosso diploma penal no art. 63, nos seguintes termos: “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

Assim, temos que a reincidência exige pelo menos a prática de dois crimes, sendo constituída somente quando da prática do segundo delito, desde que o agente já tenha sido condenado criminalmente, em definitivo, pela prática do primeiro.

Nesse sentido, dois são os elementos constitutivos da reincidência, quais sejam, condenação penal anterior irrecorrível e prática de novo crime.

Apesar de os sujeitos identificados como psicopatas no meio carcerário serem minoria, sua influência maléfica é relativamente muito maior.

Seu reconhecimento é de importância fundamental para questões essenciais como a previsão da reincidência criminal, a possibilidade de reabilitação social e a concessão de benefícios penitenciários.

A reincidência criminal dos psicopatas é cerca de três vezes maior que em outros criminosos. Para crimes violentos, a taxa dos psicopatas é quatro vezes maior que a dos não psicopatas.

O Depen – Departamento Penitenciário Nacional (2003) estima a reincidência criminal no Brasil em 82%. A reincidência criminal na cidade de São Paulo é de 58%, ou seja, a cada dois presos egressos da cadeia, um retorna.

Prognóstico criminológico é a probabilidade de o criminoso reincidir, em razão de certos dados estatísticos coletados. Nunca se tem certeza, dado não se conhecer por completo o consciente do autor.

Os prognósticos criminais podem ser clínicos e estatísticos.

Prognóstico clínico é aquele em que é feito um detalhamento do criminoso, por meio da interdisciplinaridade: médicos, psicólogos, assistentes sociais etc.

Prognóstico estatístico é aquele em que há tabelas de predição que não levam em conta certos fatores internos e só servem para orientar o estudo de um tipo específico de crime e de seus autores (condenados).

Para aferição do índice de criminalidade, devem ser levados em conta os fatores psicoevolutivos, jurídico-penais e ressocializantes (penitenciários).

Os fatores psicoevolutivos são aqueles que levam em conta a evolução da personalidade do agente, por exemplo: a) doenças graves infantojuvenis com repercussão somático-psíquica; b) desagregação familiar; c) interrupção escolar ou do trabalho; d) automanutenção precoce; e) instabilidade profissional; f) internação em instituições de atendimento socioeducativo etc.; g) fugas de casa, da escola etc.; h) integração com grupos improdutivos; i) distúrbios precoces de conduta; j) perturbações psíquicas.

Por sua vez, os fatores jurídico-penais são aqueles que levam em consideração a vida delitiva do agente, por exemplo: a) início da criminalidade antes dos 18 anos; b) muitos antecedentes penais e policiais (“folha corrida”); c) reincidência rápida; d) criminalidade interlocal; e) quadrilhas (facções criminosas) ou qualificadoras ou agravantes; f) tipo de crime (patrimônio, costume, pessoa).

Por derradeiro, os fatores ressocializantes são aqueles que revelam aproveitamento ou não das medidas repressivas no que toca à reinserção social, por exemplo: a) inadaptação à disciplina carcerária e às regras prisionais; b) precário ou nulo ajuste ao trabalho interno; c) péssimo aproveitamento escolar e profissional na cadeia; d) permanência nos regimes iniciais de pena. Quanto mais desses fatores estejam presentes, maior a periculosidade e a reincidência penal.

A isso são acrescentados outros fatores condicionantes: biológicos (sexo, idade etc.), genéticos (anomalias) e sociais (desemprego, cooptação por gangues etc.).

Há uma carência muito forte de estudos científicos nos criminosos brasileiros, notadamente a ausência de exame criminológico para a delimitação de personalidades amorais ou de psicopatas.

A reincidência penal é uma realidade sensível, a que se deve acrescer, malgrado a insossa opinião dos penalistas, a periculosidade e a pobreza social, que impelem o indivíduo para a criminalidade, sobretudo aquela de moldes empresariais (crime organizado).

1 Sustenta Benedito Xavier de Souza Corbelino, em www.buscalegis.ufsc.br, acesso em 9-10-2009: “Desde as mais antigas civilizações, percebe-se o culto ao sobrenatural como algo muito importante, mostrando que o espírito de religiosidade acompanha o homem desde os primórdios. Cada povo tem o culto ao sobrenatural como motivo de estabilidade social e de obediência às normas sociais. As religiões, as liturgias variam, mas o aspecto religioso é bem evidente. A religião inclui a crença em poderes sobrenaturais ou misteriosos. Essa crença está associada a sentimentos de respeito, temor e veneração, e se expressa em atitudes públicas destinadas a lidar com esses poderes. Geralmente, todos se unem numa comunidade espiritual denominada igreja. É preciso ficar bem claro que essa abordagem se restringe ao campo específico do fenômeno religioso e, especificamente, à instituição igreja como aparelho ideológico a serviço das relações sociais. Muitos líderes religiosos têm defendido a necessidade de a Igreja lutar por maior justiça entre os homens; de buscar uma participação cada vez maior nos problemas sociais, e têm ressaltado mais o conteúdo ético do que os dogmas religiosos. Por outro lado, setores conservadores procuram impedir essas modificações, defendendo o apego à tradição. A igreja está agora dividida, enfraquecida, distanciada do povo; está perdendo sua função natural de defesa dos oprimidos e se enroscou em conflitos internos e externos, que arruínam sua credibilidade e desequilibram relações básicas do trato social”.

2 Op. cit., p. 307.

3 A chamada sentença absolutória imprópria, em que o réu é absolvido, mas a ele é imposta medida de segurança em virtude de sua periculosidade derivada da inimputabilidade (art. 26 do CP), carrega traço seletivo característico, configurando hipótese de 3ª seleção.